ANTÓNIO JOSÉ NUNES DE CARVALHO – UM SOLDADO PORTUGUÊS NA GRANDE GUERRA

Por Miguel Machado • 31 Mar , 2013 • Categoria: 05. PORTUGAL EM GUERRA - SÉCULO XX Print

Print

Esta é a história do soldado nº 394 da 7ª Companhia do RI 17 (Beja), enviado para França em 1917, ferido em combate, gaseado, feito prisioneiro em 1918 e libertado em 1919. Regressado à vida familiar e profissional, foi sempre seguido no Hospital Militar de Lisboa, em regime de ambulatório, e ali faleceu em 1976. Por sua vontade foi sepultado, no talhão dos combatentes da Grande Guerra no Alto de São João, em Lisboa.

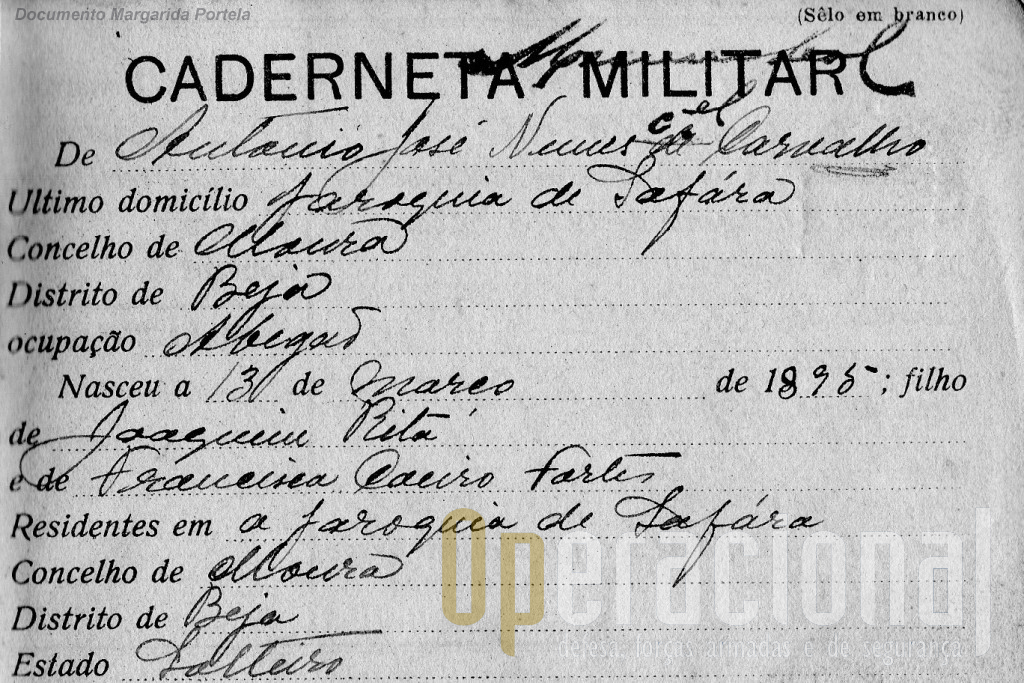

Caderneta Militar de António José Nunes de Carvalho (1895-1976), permitiu reconstituir a sua vida militar.

«…Alguns nomes ressoam no tempo, mas a maioria dos combatentes é perfeitamente anónima e cabe a nós recordá-los e arrancá-los ao silêncio…» refere Margarida Portela Costa Pereira que investigou a vida de António José Nunes de Carvalho. A autora é licenciada em História, variante de Arqueologia, pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tem um mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa no Mundo (Séculos XV a XVIII), na mesma faculdade e uma Pós-Graduação em História Moderna e Contemporânea, variante Política, Cultura e Cidadania do ISCTE – IUL. Da sua experiência profissional destaca-se a actual de Investigadora no projecto do Instituto de História Contemporâneo relacionado com o Centenário da Grande Guerra (1914 – 1918) em Portugal, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda Rollo.

Muito agradecemos à Margarida Portela a colaboração e a disponibilidade para partilhar com os nossos leitores esta parte das suas investigações.

Graças a este tipo de trabalhos, felizmente também agora em Portugal, estamos perante um olhar que “desce ao nível do terreno” e assim complementa a tradicional história militar dos heróis e dos grandes “cabos de guerra”.

ANTÓNIO JOSÉ NUNES DE CARVALHO – UM SOLDADO PORTUGUÊS NA GRANDE GUERRA

Por ocasião do Centenário da Primeira Guerra Mundial (2014 – 2018), cujas celebrações são agora pensadas e cujas temáticas começamos a debater de forma mais frequente, tanto nos meios militares e académicos quanto na sociedade civil, desponta um interesse cada vez maior sobre os soldados que combateram naquele conflito sob a égide da bandeira portuguesa. E se alguns nomes ressoam no tempo, a maioria dos combatentes é perfeitamente anónima e cabe a nós recordá-los e arrancá-los ao silêncio a que muitos foram votados. Presentemente, tantos são os cidadãos portugueses que desconhecem que o seu país participou de forma activa no conflito, quer no palco africano quer no europeu, que se torna premente, senão urgente, abordar este conflito e trazer à sociedade civil o que sabemos e o que vamos descobrindo sobre estes militares, tal como as suas histórias e memórias.

Razão pela qual as futuras linhas são dedicadas à destrinça de aspectos da vida de um desses soldados, António José Nunes de Carvalho. António José chegou ao meu conhecimento corria o ano de 2012. E chegou até mim pelas mãos da sua neta, Laura Caeiro Vargas, à qual agradeço as informações, os documentos e as fotografias concedidas, tanto quanto o apoio, sempre incondicional, à minha investigação sobre a vida do seu avô, incluída na dinâmica de um grupo de estudo mais vasto, relacionado com o Centenário e pertencente ao Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.

A nossa investigação continua; porque enquanto os estudos sobre os nossos militares na Grande Guerra, bem como todas as temáticas adjacentes, não forem aprofundados, aumentando-se o conhecimento com base em tanto que se encontra ainda enclausurado em diversos arquivos pouco trabalhados, poderão sempre ser encontrados mais pormenores, aumentando assim a paleta de cores que concedem o colorido a esta e a outras vidas, cheias de memórias.

António José pertencia aos que, quem sabe exorcizando a alma, contava algumas histórias que iam da camaradagem à captura em La Lys, passando pela permanência e trabalho em campo alemão, ou a libertação e regresso a Portugal. Histórias de sofrimento e cativeiro, que talvez nos sejam impossíveis de entender, e cuja empatia apenas pudesse ser encontrada entre os seus próprios camaradas de armas, com os quais fez questão de ser enterrado.

Continuar o trabalho de arquivo para este e para outros soldados, cruzando dados, procurando informações médicas e ficheiros perdidos, e esclarecendo dúvidas que nos vão surgindo, é trabalho para anos. Trabalho que recompensa quando começarmos a compreender que existe um quadro maior por detrás da vida de cada um destes homens. Um palco mais lato, que os une, quer tenham combatido em África, quer na Europa, quer em ambos os palcos de guerra. Une-os a memória da Guerra. A lembrança dos seus bons momentos, do convívio, das bonanças, martírios e provações!…

António José Nunes de Carvalho nasceu no concelho de Moura, Beja, a 13 de Março de 1895. Filho de Joaquim Rita e Francisca Caeiro Fortes, António José era abegão (no Alentejo, assim se designava um carpinteiro especializado na manufactura de carros e carroças), trabalhando e vivendo na paróquia de Safára, sendo que, depois da guerra, se mudou para a Amareleja, onde viveu toda a sua restante e longa vida. Sabia ler, escrever e contar. Era alfabetizado, como refere a sua neta, sendo que os irmãos o eram também. Depreende que a família conseguiu dar-lhes acesso a alguma escolaridade, sempre uma mais-valia mas não algo frequente naqueles tempos. Quando foi para a guerra era ainda homem solteiro, com quase um metro e sessenta de altura, sadio e sem sinais particulares. Foi assim, jovem e na força da idade, que foi combater num conflito que o marcaria profundamente, física e emocionalmente, como a tantos que se movimentaram para África ou para a Europa no contexto da Grande Guerra.

O trajecto militar de António José começa em 1915, quando foi recrutado na sua área de residência, para que pudesse servir no exército português até à idade de 45 anos – como consta da sua caderneta, maravilhosamente conservada. Pertencente ao distrito de Beja, apresentou-se no quartel do Regimento de Infantaria nº 17 (*), no qual fez a sua formação e se preparou para servir a pátria, que o chamaria para França para fazer parte do Corpo Expedicionário Português (C.E.P.). A sua instrução de recruta estava concluída a 28 de Agosto de 1916, continuando «(…) no serviço efectivo desde 29, nos termos da circular nº 44 do Comando da 4ª Divisão do Exército de 23 de Março.»

Para fora do seu país partiu o então soldado nº 394 da 7ª Companhia do RI 17 no dia 8 de Agosto de 1917, enquanto parte integrante do referido C.E.P. O soldado António José manteve este número de 15 de Maio de 1916, data provável do início do seu recrutamento até 1 de Setembro do mesmo ano. O mesmo ser-lhe-á alterado por duas vezes durante o seu percurso militar. Assim, a primeira mudança adveio a 1 de Setembro de 1917 quando é transferido para a 11ª Companhia do RI 17, passando António José a ser o soldado nº 476 e assim permanecendo até 17 de Setembro de 1917, quando foi promovido a 1ª Cabo do RI 17 com o número 208. Durante esse tempo refere-se que foi chefe de grupo, agente de ligação e sinaleiro.

Como a ordem militar tinha que ser mantida, António José foi punido com 10 dias de detenção em 24 de Outubro de 1917. A punição foi ordenada pelo seu tenente de companhia porque não se apresentou à revista de armas e, como tal, não ouviu as ordens de serviço apresentadas na mesma. Sem ordens ignorou para que serviço estaria convocado. Como resultado do esquecimento surge a punição e a detenção.

Tal nunca foi referido por António José à família. Contudo, não devemos pensar em tal como um tabu da parte do soldado. Este tipo de punições, com base em pequenas faltas ao rigor militar eram, de certa forma, comuns. Talvez seja mais um problema actual, uma questão que por vezes é mais difícil de ultrapassar para as famílias dos combatentes, pois precisam lidar com a possibilidade de uma detenção, por pequena que seja, do que o foi para o próprio soldado, que sabe que a mesma pode fazer parte do seu quotidiano enquanto militar.

Contudo, o que pode suceder é que determinadas famílias, que por sua auto-recriação e curiosidade pessoal consultam as folhas individuais dos combatentes, se assustam com a referência a «punido» ou «detido», entre outras particularidades. Resolvem assim omitir ou ignorar tais aspectos, por medo de estarem a desrespeitar a memória do combatente. Porém, o historiador tem de lidar com todos os dados, e sabe que muitos são os casos de detenção e as chamadas de atenção aos militares. Necessitamos destas informações para que possamos ter uma visão global e a possibilidade de uma total compreensão do fenómeno da guerra. Não há espaço a tabus nem é desrespeito referenciar tais aspectos. Trata-se apenas de um espelho da dura realidade da guerra, do cansaço que a mesma provoca, da forma como o rigor militar tem de ser mantido e o exemplo que tem de ser dado. É a verdade com a qual temos de lidar para podermos todos usufruir futuramente de um quadro mais lato, que nos dará a verdadeira percepção do que foi a Grande Guerra.

«…Embarcou para França a 8 de Agosto de 1917… …prisioneiro de guerra em 9 de Abril de 1918. Presente no C.E.P. (Corpo Expedicionário Português) em 16 de Janeiro de 1919, desembarcou de regresso de França em 4 de Fevereiro de 1919…»

António José continuou a servir normalmente o seu regimento até ao fatídico dia 9 de Abril de 1918. Quanto ao sucedido nessa data, a sua caderneta é bem explícita: «Prisioneiro em 9 de Abril de 1918». Laura Caeiro Vargas recorda-se das histórias que ele contava aos netos. Não que António José falasse de todos os pormenores da sua vida de militar. Por vezes, quando recordava a Terra de Ninguém, o olhar divagava quase tanto quanto as suas palavras. Referia que, depois do ataque alemão, teria estado perdido por dois ou três dias, acompanhado de outros militares – muito provavelmente na tentativa de retornar às linhas portuguesas. Ferido, gaseado, nada tinha que comer ou beber. E, junto com os outros, enfiados em buracos, o mais que podiam fazer era tentar fugir e chupar pedras, para mitigar a fome e a sede.

António José era um sobrevivente e um batalhador e tudo fez para não cair nas mãos do inimigo. No entanto, tal não conseguiu ser evitado. Foi feito prisioneiro e conduzido, segundo o próprio, por vários locais, até chegar à fase em que refere ter recuperado o suficiente para trabalhar num campo alemão, utilizando-se da sua arte de transformar a madeira. Chegou de certa forma a admirar os alemães, não por empatia com o inimigo mas por considerá-los metódicos e organizados. Onde esteve detido permanece ainda uma incógnita. Não se encontrou ainda uma correspondência exacta mas existem informações de um José Carvalho em Lazaret III (campo de prisioneiros na Alemanha). Uma referência que vem interrogada da própria origem, sem certezas sobre a identificação do soldado que ali se encontrava. Além disso, o próprio António José referia ter passado por diversos locais, o que não era incomum. Talvez nunca venhamos a saber quais; mas na sua memória de combatente, a fome, a privação, o frio e as paisagens diferentes ficaram gravadas até à sua morte.

Observando o seu inimigo de então, retira da sua terrífica experiência a força para ensinar aos netos algumas palavras em alemão, as quais aprendeu enquanto preso, assim como toponímia de locais naquela terra longínqua, que trouxera registada num mapa que ele mesmo desenhou – e que hoje lamentavelmente se perdeu. O futuro podia ser incerto e nunca se sabia o que umas palavras ensinadas em tenra idade e uns locais aprendidos num pequeno mapa poderiam valer na futura sobrevivência daquelas crianças que tanto amava.

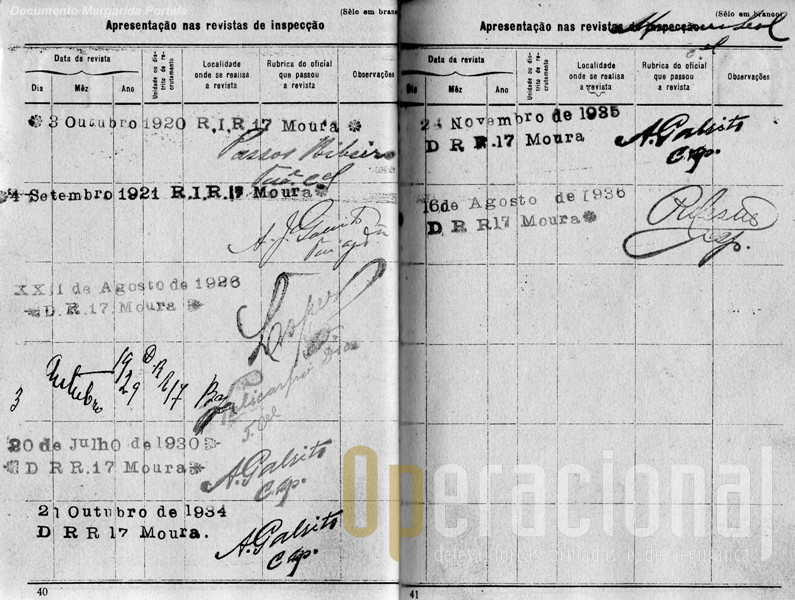

Sabe-se que António José regressa ao C.E.P. em 16 de Janeiro de 1919. O seu retorno, tal como o de muitos outros prisioneiros, dá-se a 4 de Fevereiro de 1919. Na sua ficha individual refere-se que veio a bordo do navio Northwestern Miller. Foi então licenciado e regressou a casa, à sua profissão, de onde continuou a tirar o sustento para a sua vida. Foi sempre sujeito a apresentações periódicas no seu quartel, para a devida inspecção, até ao ano de 1936, ostentando a sua caderneta os carimbos que comprovavam as idas ao quartel com tal intuito.

Nestes tempos, mesmo depois de terminado o serviço no activo, as revistas de saúde para aferir a condição dos militares na disponibilidade mantinham-se. A última foi aos 41 anos de idade.

António José seguiu então a sua vida o melhor que soube. A guerra tinha deixado cicatrizes visíveis. Perdeu uma vista e sofria de transtornos diversos, em especial de cariz gástrico. Casou duas vezes e teve vários filhos. O pai de Laura Caeiro Vargas, Carlos Agulhas Vargas e filho do seu segundo matrimónio, optou por não continuar no Alentejo, partindo para Lisboa à procura de novas oportunidades, diferentes das que lhe concederia a profissão de seu pai. António José permaneceu no seu ofício e na sua terra. A vida continuava o seu perpétuo movimento. Não obstante continuou sempre a ser seguido no Hospital Militar de Lisboa, em regime de ambulatório e consultas, tendo sido neste hospital que faleceu em 1976. As queixas relacionadas com os problemas de saúde, causados pela guerra e pelo seu aprisionamento, acompanharam-no toda uma vida. Depois da morte reuniu-se enfim aos que o compreendiam, nas memórias, nas agruras e nos momentos vividos nos treinamentos e nas trincheiras. Por sua vontade e tendo preparado tudo para tal ainda em vida, foi a enterrar junto com outros combatentes da Grande Guerra no Alto de São João em Lisboa.

A Liga dos Combatentes da Grande Guerra, fundada por antigos combatentes neste conflito, criou em muitos cemitérios do país os “Talhões” onde os seus associados podiam (e podem) ser sepultados. Foi esta também a opção de António Carvalho.

Vinda desta cidade, ainda criança, Laura visitava o seu avô no Alentejo e ouvia do próprio algumas histórias. Ouvia palavras em língua estranha e via o mapa que ele desenhou, hoje desaparecido. Em mãos de familiares poderá ainda andar o cachimbo de madeira que a encantava, ou talvez esteja perdido aquele objecto que António José confessava ter feito de pedaços de madeira sonegados ao trabalho efectuado no campo alemão. Um cachimbo desmontável, para se esconder melhor. Um artefacto de sonho nas mãos de uma menina que desconhecia o sofrimento pelo qual passou seu avô.

Hoje Laura Caeiro Vargas desperta para uma realidade desconhecida. A realidade do quotidiano das trincheiras, da vida na Grande Guerra, da participação portuguesa naquela conflagração. Partilha esse despertar com muitos outros familiares de combatentes, animados pela descoberta e horrorizados pelo que vão conhecendo. Laura recorda o seu avô muito bem. Ele vive em si, vive na sua própria memória, apesar do seu falecimento em 1976 a ter apanhado ainda tão jovem. Muito tempo já se passou mas um familiar que amamos nunca morre para nós. E um soldado como António José também nunca deve morrer para o colectivo. Pois é tarefa nossa, tarefa de agora, que ele, como tantos outros combatentes, vivam igualmente na nossa história e na nossa própria memória.

Hoje, o Regimento de Infantaria N.º 3, em Beja, mantém viva a memória dos militares do Regimento de Infantaria n.º 17 que em África e em França morreram em nome de Portugal.

(*) O Regimento de Infantaria Nº 17 foi extinto em 1937 e durante 75 anos constituiu a Guarnição Militar de Beja. Estava instalado no Convento de S. Francisco, actual Pousada. Com a sua extinção o património histórico foi recebido pelo Regimento de Infantaria 3 que em 1956 foi transferido para as actuais instalações, no Vale do Aguilhão a 1 km da cidade.

Miguel Machado é

Email deste autor | Todos os posts de Miguel Machado